- 日経コンピュータ 顧客満足度調査 第1位

- 品川駅北乗換口に橋本環奈登場

- ワークフローで「ちょい聞き」

- ラジオde経営塾「バンザイ・柳田昌宏社長」

- ラジオde経営塾「ジーエス・ユアサバッテリー・湯淺栄人社長」

- 2025年度

- 2023年度

- 2022年度

- 2021年度

- 2020年度

- 2019年度

- 2018年度

- 2017年度

- 2016年度

- 2015年度

- 2014年度

- 2013年度

- 2012年度

- 2011年度

- 2010年度

- 2009年度

- 2008年度

2025-11-27

少し前になるが、我がNIコンサルティングが「日経コンピュータ 顧客満足度調査 2025-2026」において、情報共有ソフト/サービス部門で顧客満足度第1位を獲得した。

30年実施されている権威ある調査で「顧客満足度ナンバーワン」の称号をいただいたことは大変光栄なことであり、調査にご回答いただいたクライアントの皆様に感謝するしかない。いやー、なんとも嬉しい!

3弊社が、経営コンサルティングノウハウを注入した経営支援システム(可視化経営システム)の開発販売を始めたのは1998年であり、あれから苦節(?)27年。その当時も顧客満足度調査はあったわけだが、まさか経営コンサルティングを本業とする弊社がそのランキングに入るようなことは夢のまた夢みたいなものだった気がする。それが第1位。ナンバーワン!!喜ばずにはいられない。

詳しい調査結果は、こちらのURL: https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/02780/index.htmlをご覧いただくか、「日経コンピュータ」の2025.9.4号をお読みいただきたい。

今回の調査では、全5項目中、「コスト」「サポート」の2項目で最高の評価を、また「信頼性」「運用性」の2項目で高い評価をいただくことができた。ちなみに他にランクインしたライバルは、2位ネオジャパンさん、3位サイボウズさん、4位LINEさん、5位グーグルさん、6位マイクロソフトさんということで、上場企業&グローバルIT巨人。これらの強敵を凌いで1位になったことを褒めてほしい(笑)。

特に「コストパフォーマンス」はダントツだった。何しろNIコンサルティングは中堅・中小企業クライアントがメインだから当然と言えば当然かもしれないが、この日経BP社の調査は、「新興市場を含む全国の証券取引所に上場している企業と年間売上高200億円以上の未上場企業、および官公庁(中央官庁)と村を除く地方自治体(都道府県、市、区、町)に対し、情報システム部門/DX部門システム管理担当者あてにアンケートを郵送しました。」というもので、上場企業と売上200億以上の大手および官公庁が対象の調査だから、よくそこにランクインしたな、という話でもある。今回改めて調査内容を見て気づいたが、そもそも中小企業は調査対象から外れていて中小企業向けのものはランクインしにくい仕組みになっていた・・・。

これは、じわじわと200億以上の企業や上場企業にもNIコンサルティングが浸透して来たということだな。だから27年もかかったのか、と思うと少し納得でもある。

我がNIコンサルティングは、より多くの日本企業の生産性を上げ、そこで働く人をハッピーにすることを目指しているので、数を追うとどうしても中小企業の比率が高くなる。日経コンピュータの大手や上場企業をターゲットにした調査では不利にはなるだろうが、せっかく第1位になったことだし、来年も再来年もナンバーワンを継続したいものだ。

更により多くの皆様にご評価、ご愛顧いただけるよう精進して行きたいと思う。弊社の可視化経営システムをご利用いただいているクライアントの皆様、アンケートに高評価を回答いただいた皆様、本当にありがとうございます。これからも頑張ってまいります。

2025-04-07

品川駅で新幹線を降り、在来線への乗り換えをしようとして改札を抜けると、そこに巨大な橋本環奈が!!

品川駅の新幹線北乗換口を出て真正面の壁面にNI Collabo 360の「経営改善に、効く。」広告がありますので、品川駅で新幹線⇔在来線の乗り換えをする方は、是非「北」乗換口をご利用ください。「南」乗換口もありますのでお間違えにならないようにお願いします。16号車寄り、東京駅寄りの改札です。

出張帰りでお疲れの時、これから出張に行くの面倒だなと気分が乗らない時など、ドクター姿の橋本環奈さんに癒されてください。

乗換改札を通る手前から見るとこんな感じです。

改札の手前からでも結構大きく見えますので、乗り換えをせず、品川駅でそのまま下車される方も、新幹線北口に向かうところで、左に行かずにちょっと右に逸れて改札越しに橋本環奈さんを見てから、品川駅を出てください。

右に逸れずに、チラッと横目で見る感じだと、こんな感じで、柱のスキマから見るようになります。

スキマ越しに見えなくはないですが、これでは橋本環奈さんは見えますが、弊社のメッセージ「経営改善に、効く。」が見えません。これではいけません。せっかくですから、弊社のNI Collabo 360が如何に企業経営を改善するか、どれだけ業務改善に有効なものかを知っていただき、それがなんと一人月額360円(税込)で使えるという圧倒的コストパフォーマンスに気付いていただきたいと思います。

一般的なグループウェアの基本機能に加えて、ワークフロー、経費精算、安否確認、テレワーク管理、日程調整、組織対応メールなど専門ソフト並みの機能がワンセットになって一人月額360円(税込)です。更に、さすがにオプション費用をいただきますが、AI-OCRや電帳法対応ストレージ、動画管理などもワンストップで利用できるようになります。

だから、「経営改善に、効く。」

カレンダーや経費精算、メール、安否確認などの連携スマートフォンアプリも無償でお使いいただけますので、いつでもどこでも簡単にご利用が可能です。

やっぱり、「経営改善に、効く。」

橋本環奈さんを見かけたら(他社のCMや広告、ドラマ・映画であっても)是非、NIコンサルティングのことを思い出してください。

2023-09-07

ワークフローというシステムを利用されているだろうか。電子稟議システムと言ったりもするものだ。社内の必要な人に情報を回覧し、承認、決裁を得て、何らかの決定に導くためのシステムだ。紙で回していた稟議書をペーパーレスにしデジタル上で運用するイメージが分かりやすいが、部署を越えた作業依頼、業務指示にも使えて業務プロセスを可視化するようなことも出来る。

誰が、何を、いつ、いくらで、どれだけのことをどういう理由でやろうとし、それに対して誰がいつ承認したり却下したのか、その理由は何だったのか、といったことがデジタル情報としてその企業に残ることになる。単に過去の記録が共有されるだけでなく相互牽制やコンプライアンスといった点からもすべての企業に必要な仕組みである。

ワークフローがあれば、もちろん業務効率が上がるし、承認決裁スピードが格段に上がることは間違いない。DX(デジタルトランスフォーメーション)を進める基礎として整備しておきたい仕組みでもある。

手前味噌な話になるが、私共NIコンサルティングが提供する月額360円で使える多機能グループウェア「NI Collabo 360」には標準機能として実装されている。オマケのような機能ではなく、条件分岐させながら自由に経路設定ができ、引上承認、代理承認、自動承認、グループ承認、条件付承認、取り下げ、差し戻し、伺い、却下の決裁パターンを選べる本格派ワークフロー機能だ。一般には、このワークフローが単体でも月額500円以上かかったりするものが、他のグループウェア機能もまとめて360円で使える。そんな素敵な「NI Collabo 360」のワークフロー機能なのだが、これに更に「Quick Question」(ちょい聞き)という機能が追加された。

この「Quick Question」(ちょい聞き)機能というのは、ワークフローで回って来た内容について、スパッと承認をするにはちょっと疑問点があるけれども、差し戻す程でもない。却下するにも微妙な内容でバシッと却下できない。さりとて、そこにコメントを入れて記録を残す程でもないちょっとした疑問があり、別途メールで質問するのもちょっと面倒だし、聞きたい相手に電話をするか直接聞きにいくのはもっと面倒・・・という時に、チャット感覚でちょっと聞ける、Quick Questionする機能だ。

本来、ワークフローというのは、承認や決裁の内容をオープンにし、記録に残すことに意味があるものであり、社内のオフィシャルな決裁システムなのだから、疑念や不明点があれば、そこにその内容を明記してコメントで残し、差し戻すか却下すべきものである。しかし、それは現実を知らないあるべき論みたいなもので、世の多くの中小企業にはそもそも稟議制度もなかったりするから、綺麗事を言っているだけではDXも進まない。

実際のところ、ワークフローが回ってきて、「これって何だっけ?」「こんなルールあったっけ?」「これってどういう規程なんだっけ?」「あれ。これ先月似たような話があったけどあの時どうしたっけ?」みたいなちょっとした疑問が生じることがあるものなのだ。人間だから忘れてしまっていることがあっても仕方ない。しかし、大した内容ではないから、そんなことで差し戻したり、却下するのも忍びない・・・。そこにその内容をコメントして残すのもずっと記録が残るものだけに微妙だ。もちろん、そうしたことを知らん顔して承認してしまえば一件落着。恥をかくこともない。だが、それではロクに内容も確認しないメクラ承認と同じことになってしまう。

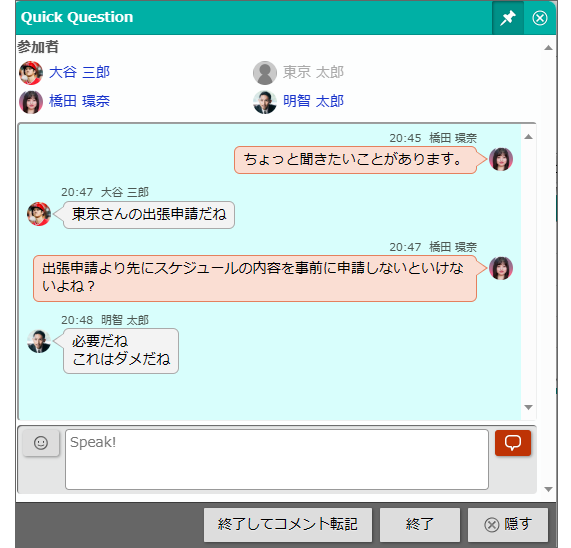

そこで「Quick Question」(ちょい聞き)だ。実際の画面はこんな感じ。

自分に回って来たワークフロー画面右下に表示される「QQ」ボタンを押すと、経路上の社員へ相談するためのダイアログが表示されるので、質問や相談したい相手を選択して、メッセージを送る。グループウェア「NI Collabo 360」の機能だから、相手の在席状況も出て来るので質問する相手を選択する時に便利だ。やりとりはチャット形式になる。こんな感じ。

ちなみに、これは大切なことだが、私は一般のチャットツールは業務上好ましくないと考えている。これは長年の実証結果に基づく確信的な意見だが、チャットを業務上認めると、相手の仕事をいきなり中断させて即答を求め、相手からの返答を待つ待ち時間が生じやすく、自分には関係のない内容が共有されてしまったり、さらには拠点を越えた無駄なおしゃべりを誘発する弊害があり、そのやり取りデータが蓄積されても分類などがしっかり出来ていないことが多くて未来での活用度が低いといった多くの弊害がある。どうしても使いたければその弊害を理解した上で使えば良いが、企業のオフィシャルな情報共有基盤にはならないし、補完的なメッセージングツールとしてしか使わない方が良い。

したがって、「Quick Question」(ちょい聞き)機能では、質問する相手先は経路上の社員に限定され、ワークフローが自分に回って来た時にしか使えない。自由にいつでもチャットできるようなものではないのだ。

そして、記録に残す程ではない、ちょっとしたやり取り(質問や相談)をするための機能なので、利用した翌日には内容は消去され本人も内容は確認できなくなる。

場合によっては、「Quick Question」(ちょい聞き)でやり取りした内容が重要な情報を含んでいたりすることもあるので、その場合は、必要なメッセージを選択してコメントに転記する(ワークフロー上の正式な記録に残す)こともできる。適切な情報共有に活用していただきたい。

世界広しと言えども、こんな機能がついたワークフローシステムはないだろう。「世界初!!」と騒ぐほどの機能でもないが、たぶん世界初であり、ちょっとした機能だが、なかなか便利なので、是非使ってもらいたいと思う。

自分の会社の製品をPRしているだけじゃないかと思われるかもしれないが、それなら他にもPRしたい機能はたくさんあるわけだが、この「Quick Question」(ちょい聞き)はPRするほどでもないけれど便利なものなので、この雑記で紹介させていただいた次第だ。気に入らないなら使わなければいい。だが、世界を探しても他にはなく、使ってみるとなかなか便利なものなので要注目。

2023-03-20

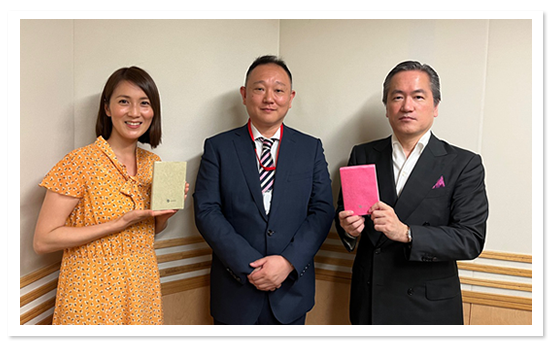

文化放送の「長尾一洋 ラジオde経営塾」に、NIコンサルティングのクライアントでもある株式会社バンザイの柳田昌宏社長にゲスト出演していただいた。

バンザイさんは、自動車用機械工具・試験機製造販売輸出入を手がける車関係の業界では知らない人はいないであろう、100年を超える歴史を持つ企業だ。自動車メーカーにおける検査から整備工場やガソリンスタンドの整備や洗車まであらゆる場面でバンザイさんの機械が活躍している。

創業は、大正2年、1914年であり、国産メーカーなどない時代に米国のフォードから自動車を輸入したところからバンザイ(萬歳貿易商会)さんの歴史は始まる。柳田社長の祖父である柳田諒三氏が創業したそうだが、その先見の明には恐れ入る。どんな人物だったのか詳しく知りたいものだ。

柳田社長はそんな会社の三代目・・・かと思ったら、なんと12代目の社長だ。御父上は7代目。創業家だけでなく社員にも経営を任せつつ100年以上続く企業を作って来られたことも興味深い。ちなみに、柳田社長が大学卒業した年には新卒採用をしていなかったということでバンザイには入れてもらえず他社へ就職。創業者の孫なのだから特別枠があっても良さそうなものだが、特別扱いなし。なかなか面白い。

スタジオはこんな感じ。柳田社長と松尾英里子アナウンサーと私。

柳田社長は、一般社団法人 日本自動車機械工具協会の会長も務めておられる。まさに業界の顔というお立場だが、全国に30,000軒ほどある指定整備工場の精度確認、定期点検等を行って、人の命を預かる自動車の安全確保に努めておられるわけだ。今後は電気自動車なども増えて来て、検査や修理の在り方も変わって来るだろうが、バンザイさんは業界を牽引しつつ変化の時代に対応して行かれるはずだ。

DX、デジタル活用も変化への対応の一つだろう。NIコンサルティングのSFA(Sales Force Assistant)やNI Collabo 360などもしっかりご活用いただいているが、これにより全国の営業活動の状況を瞬時に集めて共有し、社内の業務も効率化されている。変化の時代に対応する第一歩は変化を可視化することでありそれにスピーディーに対応して行くことが求められる。クルマ社会を支えるバンザイさんのような企業を陰で支えることができて大変光栄だ。

柳田社長は、最後に、自動車整備機器の提供だけに留まらず、安全・安心なモビリティ社会、まちづくりの実現に貢献していきたいと抱負を述べられた。自動車が空飛ぶ自動車になったら、それは自動車なのか飛行機なのか分類が難しくなる。そうなればバンザイさんの活動領域も地面に接する移動手段だけでなく飛行物体へも拡がって行くことだろう。ますますのご発展を祈念する次第だ。

ということで、番組が終わり、松尾英里子アナウンサーと一緒に3人でパシャリと記念撮影。松尾アナの手にはバンザイさんの100周年誌が。

ちなみに、「長尾一洋 ラジオde経営塾」は2023年3月をもって終了いたしました。最後の特別ゲストに「萬歳」さんという縁起の良い社名の100年企業をお招きできて大変嬉しい。バンザイ!萬歳!!ばんざーい!!!

これまでご登場いただいたゲストの皆様、文化放送の皆様、番組スタッフの皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございました。

2023-03-07

文化放送の「長尾一洋 ラジオde経営塾」に、NIコンサルティングのクライアントでもある株式会社ジーエス・ユアサバッテリーの湯淺栄人社長にゲスト出演していただいた。

今や、あらゆるところに使われるバッテリー。乾電池に始まり、携帯やパソコン、自動車に飛行機・・・挙げればキリがない。目立たないけれども、現代の生活を支える欠くことのできない存在がバッテリーだ。そんなバッテリーのトップブランド(鉛電池シェアの世界2位。国内の自動車専用バッテリーシェアNO.1)が、GSユアサである。ジーエス・ユアサバッテリーさんは、その販売会社という位置づけになる。

そもそもGSユアサさんは、日本電池とユアサコーポレーションが合併してできた会社だ。GSとは、日本電池の創業者、島津源蔵さんのイニシャル(Genzo Shimadzu)からとったものだそうだ。湯淺社長は、名前から分かるように、ユアサの創業家の方である。

文化放送のスタジオで、松尾英里子アナウンサーと一緒に3人でパシャリと記念撮影。

ちなみに、湯淺家のルーツは、1666年に京都で炭の卸を始めたところから始まる。300年以上の歴史を持つ由緒正しき会社だ。そんな老舗企業が、NIコンサルティングのご提供するSFA(Sales Force Assistant)を使って、営業DXに取り組んでおられるというのは嬉しいものである。

全国に散らばる営業担当者が日々SFAに商談内容を入力することで、その情報が瞬時に全国で共有できるというのは素晴らしいとコメントもいただいた。個々の情報は点の情報に過ぎず、間違いやゴマカシも入る可能性があるが、それがまとまって面になると正しい情報が見えてくるとも。

たしかに、営業担当者は嘘でごまかしたり、うまくいったことを過大に盛って報告したりすることがある。ただそれが、複数人、毎日の積み重ねとなると、ゴマカシは効かなくなり、誇大報告も実績と照らし合わせると実態が見えて来る。バッテリーのトップブランドであっても、こうした日々の積み重ねを大事にしておられるところが素晴らしいと思う。

自動車がガソリン車から電気自動車へとシフトし、さらには空飛ぶクルマも登場して来るこれからの未来も、バッテリーの重要性は高まることはあっても下がることはないだろう。今後も技術開発、研究開発に注力されるということだったので、大いに期待したい。当然、自分のクルマのバッテリーはGSユアサにする。

と思って、見てみたら、すでにGSユアサだった。

2022-12-13

文化放送で、毎週月曜日19:30から放送している「長尾一洋 ラジオde経営塾」で、ノーコード推進協会の代表理事である中山五輪男さんにゲスト出演していただいた。

私が、デジタル人材がいない中小企業がDXを進めるためには、ノーコードツールを活用すべきであると考えていたところに、ソフトバンクや富士通でエバンジェリストとして活躍しておられた中山五輪男さんがノーコード推進協会を立ち上げ、代表理事になられたと聞いて、それは話を聞かないわけにはいかないだろうということでゲストとして来ていただいたものだ。

中山さんがソフトバンク時代にiPhoneのエバンジェリストとして全国を飛び回っておられた頃に、弊社NIコンサルティングもソフトバンクさんと協業を進めていたので、中山さんともセミナーやイベントなどで結構接点があったというのが中山さんとのご縁だ。その後の富士通時代にはあまりお会いする機会がなかったので、お久しぶりな対面だった。

スタジオはこんな感じ。手を振る中山五輪男さんと笑顔の松尾英里子アナウンサー。

中山さんには、拙著「デジタル人材がいない中小企業のためのDX入門」(KADOKAWA)もお読みいただいており、ノーコードで多くの企業の生産性を上げて行く話で盛り上がった。何しろノーコード推進協会が目指しておられるビジョンが私が目指す方向と同じだから。

ちなみに、ノーコード推進協会のビジョンは、『日本のソフトウェア文化を変革する』というもので、「これまで国内の企業や地方自治体などの組織が業務アプリを開発する際にはIT企業に依頼するというのが当たり前の文化でした。しかし、多くの組織ではIT予算の獲得が厳しく、この文化が原因でDXが進まないという状況が生じています。そこで、これまでの考え方を改め、自らでプログラミングをせずに業務アプリを開発するという思考、いわゆる『ノーコード思考』を国内に広め、日本のソフトウェア文化を大きく変えていき、日本を強いデジタル国家にして世界をリードすることを目標とします。」と記されている。まさに同感である。

私はソフトウェア文化を変えるほど大それたことは考えていないが、自らでプログラミングをせずに業務アプリを開発するという思考、いわゆる「ノーコード思考」には大いに賛成であり、デジタル人材がいない中小企業にはそれしかない!と思っている。

同じようなビジョンを持って取り組んでおられる人たちがいることは本当に心強い。番組内では、中山さんがそう考えるに至った経緯やノーコード推進協会での取り組みなどについても語ってもらった。

松尾英里子アナウンサーと一緒に記念写真をパシャリ。

ノーコード推進協会でどんどんノーコードの普及啓蒙をしていただけると大変うれしい。長らくシステム業界、IT業界で活躍しておられる中山さんが、ノーコードについて同じように考えをお持ちであることに勇気をもらった素敵な時間でした。

ラジオをお聴き逃しの方は、Podcastでお聴きいただけます。

2022-09-05

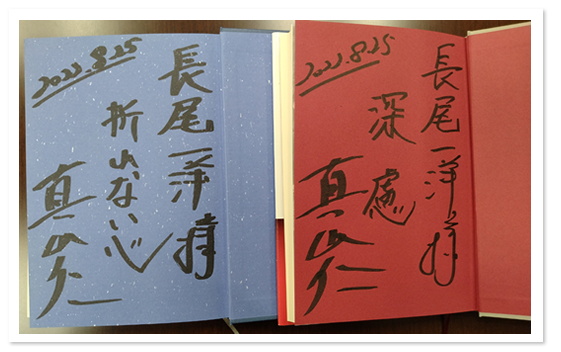

文化放送で、毎週月曜日19:30から放送している「長尾一洋 ラジオde経営塾」で、「ハゲタカ」で有名な小説家、真山仁さんにゲスト出演していただいた。

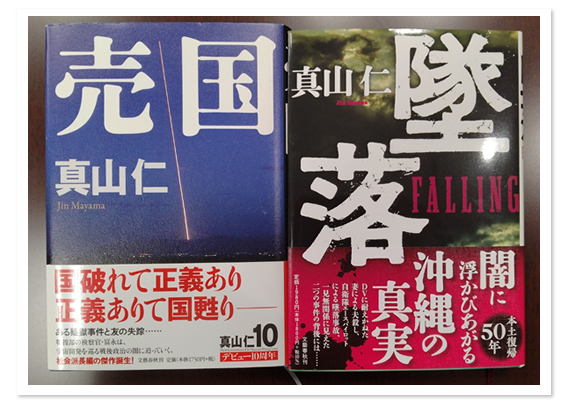

「ハゲタカ」のイメージで真山さんは金融や経済に強い印象だったが、決してそういうわけではなく取材によってディテールまで詰めていくそうだ。6月に出た新作「墜落」(文藝春秋)は沖縄、米軍基地、貧困問題などがテーマになっている。高校時代に、一人の力で世の中を変えていくことができる職業として小説家を目指され、それを実現され、社会に問題提起する小説を書かれている。私が高校生の時には何も考えていなかったが・・・。

スタジオはこんな感じ。

ちなみに、「墜落」は冨永検事シリーズの最新刊ということで、シリーズ一作目の「売国」のサイン本をいただいた。これもまた面白い。ロケット開発をテーマに日本の技術を他国に流す売国奴(政治家や研究者)が出て来て引き起こすいろいろな事件を冨永検事が解決していく。小説という形でエンターテインメント性を持たせながら、世の仕組みやその問題点を伝えてくれる。

本の表紙はこんな感じ。是非、お読みいただきたい。「売国」は文庫も出ているそうだ。

ちなみに、もらったサインはこれ。「墜落」は買って読んでいたので、サインしてもらった。

他にも昨年書かれた初のノンフィクション「ロッキード」の話やこれから出る岩波ジュニア新書「"正しい"を疑え!」の話もお聴きした。ジュニア新書は高校生向けらしいのだが、「"正しい"を疑え!」は読んでみたいと思う。今は、さまざまな情報が飛び交っているが、何が正しくて何がフェイクなのかもよく分からないし、誰かが正しいと言うことが本当に正しいのかどうか見極める力が必要な時代だと思う。

綿密な取材を積み重ね、小説という架空の世界に確からしいストーリーを創り上げる小説家がどういうもののの見方、捉え方をしているのかというのは勉強になる。誰かが言うことを真に受けて、表面だけを見て、分かったつもりになっているようではダメなんだな。。。

ということで、最後は、松尾英里子アナウンサーと一緒に3人でパシャリと記念撮影。

大人気小説家でありながら、大変フレンドリーに接していただき、短い時間ではあったが、突っ込んだお話も聴けて楽しかった。ラジオをお聴き逃しの方は、Podcastでお聴きいただけます。

2022-06-21

文化放送で、毎週月曜日19:30から放送している「長尾一洋 ラジオde経営塾」(以前の「孫子であきない話」からリニューアルして「ラジオde経営塾」に改編)に、NIコンサルティングのクライアントでもある株式会社有隣堂の松信健太郎社長にゲスト出演していただいた。

横浜の伊勢佐木町発祥の書店チェーンである有隣堂さんは、現在、神奈川だけでなく東京や千葉にも展開し40店舗を有する大手書店だ。私は大学時代を横浜で過ごしたので、有隣堂さんは馴染み深い。特に横浜駅西口のお店にはお世話になった。今や、一般的な書店だけでなく、STORY STORY、HIBIYA CENTRAL MARKET、誠品生活日本橋といった新業態も生み出し、さらには音楽教室やカルチャー教室も展開されている。松信社長は、書店の再定義とおっしゃっていたが、書籍以外の「モノ・コト・トキ」の力を借りて「書籍」を売り続けていく、書籍を売ってきた信用力で書籍以外の「モノ・コト・トキ」を売っていくという2軸で従来の書店の枠をぶち壊し、再構築されているようだ。

NIコンサルティングがお世話になっているのは、店舗部門ではなく所謂外商部門に当たる、ビジネスソリューション営業部だ。オフィスにおける「モノ・コト・トキ」を売っている部署と言えば良いだろうか。オフィスの生産性を上げ、DXを推進していく手段として、NIコンサルティングのNI Collabo 360のやSales Force Assistantのを活用、販売もしていただいている。まさに書籍を長年売って来られた信用力があるし、神奈川県内では知らない人はいないほどの知名度もあるから、提案もスムーズだ。

といったご縁で「ラジオde経営塾」にご出演いただいたわけだが、文化放送のスタジオはこんな感じ。松尾英里子アナウンサーと一緒に3人でパシャリと記念撮影。

有隣堂さんの創業は1909(明治42)年。100年以上の歴史を持った老舗だ。昭和31年に建てられた伊勢佐木町本店ビルは、国内初の本格的書籍専門ビルだそうだ。その本店の前では、フォークデュオの「ゆず」がストリートライブをやっていたそうなのだが、「邪魔だ」と追い払ったら、反対側の松坂屋前でライブをやるようになり、伝説の聖地になり損なったらしい・・・。まぁ、実際邪魔だったのだろうし、まさか二人組のお兄ちゃんたちがその後「ゆず」になるとは思わなかっただろうから、もったいないけど仕方ない。

そんな有隣堂さんで、今話題沸騰なのが、YouTubeチャンネル『有隣堂しか知らない世界』。チャンネル登録者数は約15万人、再生回数は2000万回を超える大人気チャンネルだ。ブッコローというミミズクを模したキャラクターが登場するのだが、このブッコローの毒舌というか本音トークが笑わせてくれる。私も最初にビジネスソリューション営業部の人に「YouTubeチャンネルが人気なんですよ」と聞いた時には、「そうなんですね。へー」くらいでスルーしていたのだが、見てみたらビックリ。思わずハマってしまった。企業広報におけるYouTube活用の参考になると思うので、是非ご覧いただきたい。ここまでの本音トークが出来るかどうかは問題だが、コンテンツを考えるヒントにはなるはずだ。

本が売れない時代、書店もどんどん減る時代という厳しい環境の中、やり方次第ではいろいろ挑戦も出来るということを実地で示してくれている有隣堂さんの今後に大いに期待したい。私の第二の故郷横浜の有隣堂さんはこうして頑張っておられるのだが、残念なのが第一の故郷広島の書店だ。広島でも地元の書店がどんどん消えて行く中で頑張っていた廣文館とフタバ図書の経営が行き詰まってしまい、地元資本ではなくなった。店舗はまだ残っているけれども書籍文化が廃れてしまわないかと心配している。紀伊国屋さんやジュンク堂さんに頑張ってもらうしかないか。

やはり書店というのは、その地域における身近な文化拠点だと思う。一般庶民が気軽に入れて、比較的安い価格で(時に立ち読みで)文化に触れられる場所があることは大切だ。ネットにはないリアルな触感や人との交流に価値がある。そういう意味でも有隣堂さんが「モノ」だけでなく「コト・トキ」も提供しようとされているのは素晴らしいと思う。私も音楽教室にでも通おうかな。本を読み、音楽を奏で、YouTubeのブッコローを見て笑い転げる。そんな文化的な生活がしたいと思ったゲスト回だった。

お聴き逃しの方は、Podcastでお聴きいただけます。

2022-04-20

文化放送で、毎週月曜日19:30から放送している「長尾一洋 孫子であきない話」(4月からリニューアルして「長尾一洋 ラジオde経営塾」に改編)に、NIコンサルティングのクライアントでもあるキャスコ株式会社の福岡正記常務にゲスト出演していただいた。ゴルフをする人はキャスコさんのことをご存知だろうが、香川県さぬき市発祥のゴルフ用品メーカーだ。元々は香川の地場産業でもあるグローブの生産から始まったそうだが、今やクラブやボールなどにも幅を拡げ、世界初の商品開発も連発されている企業である。

ゴルフ用品メーカーは他にもたくさんあるが、多くの場合自社では製造せずOEMで調達するところを、キャスコさんは自社工場を香川だけでなくタイやバングラデシュにも持って製造から販売まで一貫体制を構築している。福岡常務は、その営業部門の責任者である。

文化放送のスタジオはこんな感じ。八木ひとみアナウンサーと一緒に3人でパシャリと記念撮影。

実はコロナ禍でゴルフ業界は好調だったそうだ。野外だし少人数だし感染リスクもないからだろう。おまけに女性やシニアなど客層も広がっているのだそうだ。以前は女性ゴルファーがいても、おじさま方の添え物のような感じだったそうだが、今では女性だけで回っているケースも多いらしい。もちろん、日本全体の高齢化と共にゴルファーも高齢化している。そんな女性やシニアにやさしいゴルフ用品を提供しているのがキャスコだ。

キャスコさんは、企業ミッションとして、「"楽しいゴルフ"宣言」を掲げて、よく飛ぶボール、飛ぶけど曲がらないクラブ、バンカーから出しやすいクラブなどを売りにしている。

私がいいなぁと思うのが、ドルフィンウェッジ。イルカのようなしなやかな曲線を活かしたデザインで、バンカーから出しやすく、ラフでダフりにくい。洒落てもいるし使いやすいなんてすばらしい。

そして、通称「赤パタ」と呼ばれる赤いパター。四角いヘッド形状で真っ直ぐ転がせるため、カップイン率がアップ。これも洒落ているのに使いやすいなんて素敵。

もちろん、グローブは元々の祖業製品だから、どれを選んでも間違いなし。是非、ゴルフをされる方、これからやってみようという方はキャスコのゴルフ用品をお試しあれ。

そんなキャスコさんは、営業担当者が抱える顧客数が多いし、ゴルフ場など交通の便の良くない先も多いので、出張が多く、弊社のSFA(Sales Force Assistant)を結構使いこなしていただいている。そのためコロナ禍で直行直帰やリモートが多くなってもあまりマイナスの影響はなかったそうだが、商談情報の共有は顧客提案にも製品開発にも活かせる貴重な情報だから、ますますSFAの活用度が上がるだろうと思う。

やはり高齢化が進んで足腰が弱くなる人が増えるのも困るので、シニアのゴルフは運動不足解消に良いと思う。私はゴルフから遠ざかっていたが、さらに歳をとったらキャスコさんで道具を揃えて、下手でもうまくできるようにして"楽しいゴルフ"をやってみたいと思う。その時は、UFO by POWER TORNADOで飛ばしてやる!!

2022-02-02

毎週月曜日19:30から文化放送で放送している「長尾一洋 孫子であきない話」に、NIコンサルティングのクライアントでもあるステッドラー日本株式会社の遠井孝夫社長にゲスト出演していただいた。ステッドラーと聞いてピンと来る人もいるだろう。世界中に文具、事務用品を販売しているドイツ企業である。製図などに使うプロ向けの高級品も多く、「ステッドラーじゃないとダメ」というこだわりを持った人も多いらしい。

なんと、1662年にドイツのニュルンベルクで、フリードリッヒ・ステッドラー氏が「鉛筆職人」として認定を受けた記録が残っている老舗企業である。現在では、26か国に支社があり、150以上の国と地域で販売されているそうだ。

そんな老舗グローバル企業の日本法人を率いるのが、遠井社長だ。小学校時代にステッドラーの消しゴムと出会ったそうだ。私は安い消しゴムとしか出会いがなかったが・・・。遠井社長は、その後、大学で地理学を専攻し、そこでまたステッドラーの自在曲線定規を使用していたという。私は自在曲線定規という存在を知らなかったが・・・。そして、他社への就職が決まっていたのに、運命のいたずらか、宿命だったのか、ステッドラー日本に就職され、社内のあらゆる部署を経験された後の2010年に社長に就任された。

八木ひとみアナウンサーと一緒に3人でパシャリと記念撮影。

日本には、文具ファン、文具コレクターのような人がいて、可愛らしさを求めたりするらしいが、ドイツでは文具はあくまでも道具であって、実用性を求めるのだそうだ。言われてみれば、日本だとキャラクターがデザインされた可愛らしいものが結構あるし、こんな機能いるのかなという余計な機能がついていたりする。対して、ステッドラーさんの製品は、まさにドイツらしいシンプルなデザインで質実剛健。たしかにプロ受けしそうなものが多い。

だが、そこにはお国柄、ご当地マーケットの特性というものもあるわけだから、ステッドラー日本さんでは、日本独自仕様の製品も作っているそうだ。本国からの介入もあるそうだが、ドイツと日本は遠い。その距離感で一定の独立を保てているとおっしゃっていた。

弊社のSales Force AssistantやNI Collaboは、2006年に導入してもらったのだが、日本における文具マーケットは、人口減少もあり、何より子供の数が減っていることで、縮小していくことは避けられない。そうした中で業績を維持、向上させて行くには、営業力強化はもちろん、デジタル対応などの製品開発も重要になるだろうし、ステッドラーならではの価値提供が求められて行くだろう。文具全体ではマーケットが縮小しても、「大人のぬり絵」や粘土(オーブン粘土 FIMO )細工など趣味の世界は広がっていて、そうした領域へもアプローチして行かれるそうだ。

是非、ステッドラーさんの筆記具や粘土をお試しいただきたい。ファンになってしまう人も少なくないと思う。ラジオをお聴き逃しの方は、番組ホームページからPodcastをチェックしてみてください。